奥田達郎建築舎/居場所を育てる建築家 奥田達郎さん

文化人類学をルーツに持ち、フィールドワークによって地域の風土や文化を深くリサーチするところから建築をつくる。「curation」(吹田市)、「workaiton hub 紺屋町」(洲本市)など、マチと緩やかに繋がり人が集まる居場所の設計を得意とする。宝塚市清荒神という荒神さんで有名な古い参拝道のある街で”食”をテーマにしたシェアハウス awai KIYOSHIKOJIN(宝塚市)を運営。鳥取大学 非常勤講師。

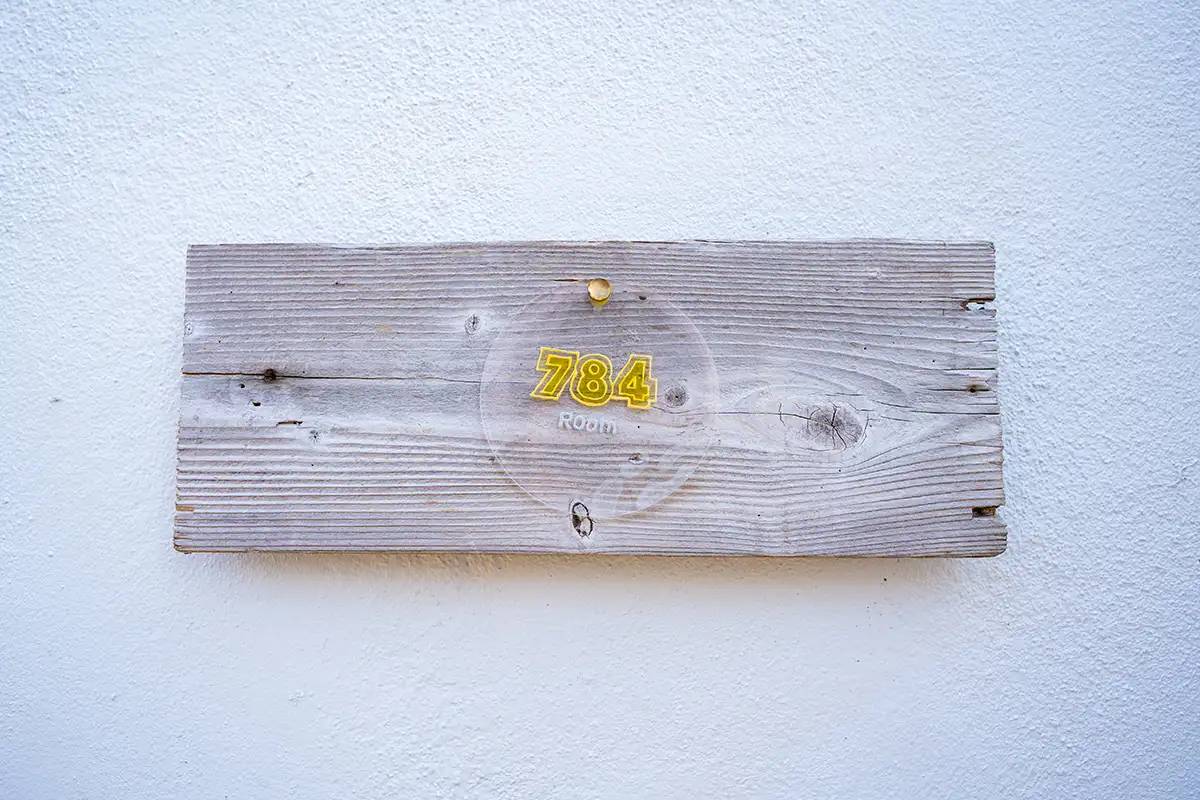

JR塩屋駅から歩いて10分ちょっと。SIO9(塩屋町9丁目市営住宅跡地)前の道路から、少し階段を下りたところに、今回の物件「784 Room」があります。地域の人が集い語らう場に生まれ変わった築60年の古い住宅。オーナーの伊達尚美さんは長年空き家だったこの建物を、新しいチャレンジの場として活用しようと計画しました。地域の日常に寄り添う衣食住を提案したい。カフェだけでなく、グロサリーや雑貨の販売もしたい、ギャラリーも併設したい、作家さんが泊まれる宿泊スペースでもありたい・・・と、オーナーの構想は尽きません。それどころか、どんどん新しいアイデアが溢れ、夢がふくらむばかり。今回、改修設計を手がけた建築家の奥田達郎さんは、そんなオーナーの想いをどのように汲み取り、どんな場所に再生したのか。そのユニークな発想と手法について伺いました。

築60年の住宅の改修。こだわったのは、塩屋らしい手作り感とオーナーの上品なセンスのバランス。

奥田がお手伝いすることになったきっかけは、知人からの紹介でした。古い建物をすごく素敵にリノベーションしている人がいると、僕のことを紹介くれたようで、そのご縁から今回ご依頼いただきました。どんな場所にしたいのか、尚美さんの想いを聞きながら、そのお人柄、地域のみなさんとの関係、さらには塩屋というまちの空気にも思いを巡らせました。塩屋には、まちのことを色々と考え、仲間たちと古い建物を残し守ろうという人たち、さらにはそういう活動や取り組みに共感した人たちが大勢いらっしゃいます。DIY熱も強いまちという印象。このまちの空気を活かしたい。まちにコントラストを生み出し、多様な価値観を受け入れる塩屋のまちの新しい風景になる場所づくりがスタートしました。

広がり続けるアイデア。その多彩な可能性を受け止められる「余白」の重要性。

この物件の隣には、尚美さんが2016年から運営されているジャンクションカフェがありました。さまざまな人やコトが交わる、動的な場所だったようです。今回、新たに立ち上げる場所は、「Room」という店名に。これは、まるで自分の部屋のようにくつろげる空間にしたいという想いから。当初のコンセプトは、50代以上の人たちがより気持ちよく生きていける場所というものでした。グロサリーの販売、カフェ、図書室、ギャラリー・・・。遠方の作家さんが展示に来られたときに使える宿泊スペースも欲しいと。小さいスペースながら、さまざまな要素が詰まった場所を目指されていました。そして当然ながら、尚美さん自身がワクワクできる場所であること。また、この先様々なことにチャレンジできる場にもできるよう、機能を固定しすぎずフレキシブルな「余白」を残した空間にしましょうと提案しました。

母屋と離れは廊下を新設して繋ぐことで、一体的にも使える空間に。建物全体としては大きく分けて3つの空間があります。入り口側から、大きなテーブル越しにキッチンが見える明るいカフェ、靴を脱いで上がる板張りの部屋は静かなギャラリー、落ち着いた畳の部屋、グラデーションのように雰囲気が変わっていくよう意識して設計しました。

建築設計をするとき僕はまず人を観察。オーナーだけでなく、そこに関わる人たち全てが対象。

元々、文化人類学を勉強していたこともあり、そこを使う人を見て、建築を考えることがほとんどです。根っからのリサーチ気質で、打ち合わせは元より、観察にも時間を掛けます。ここでは多くのお客さんは、尚美さんとお喋りに来られていました。ならばと、彼女が作業中でもどこからでも話しかけられるよう、キッチンはコックピットのような形に。キッチンはこの建物の特等席です。客席側より一段下がっていて、少し低い視点から正面の大きなガラス窓に目をやると、遠くまでまちなみを見渡せます。キッチにいれば、お店全体にも目が届く。天井高さから抜けも感じられる。店主が一番長く居る場所だから、一番気持ちいい場所にしようと決めていました。

話しては考え、考えては話す。また観察する。そうして時間をかけながら、丁寧にこの場所にとっての答えを見つけるように設計しました。

地域の人にも施工に関わってもらいたい。最初から計画していた“共同施工”スタイルでの改修。

お金をあまりかけず、お店を自分たちで作る文化が塩屋にはあります。みんなで作って、みんなでその場所を応援する。このボトムアップのような空気は、尚美さんの周りの人たちもお持ちでした。ワークショップを交えながらのリノベーション。それは、この話をお受けした時から考えていたことです。大事にしたかったのは、共同作業という感覚。いまの時代、共同作業がまちから無くなりつつあります。尚美さんは普段から、ご近所さんと醤油を作ったり、裁縫されたり、さまざまな共同作業をされている方。この施工スタイルにピッタリです。昔の村社会には、当然のようにあったコミュニケーションを現代に合った形でやりたい。それは僕の中にずっとある場作りの方法論です。

元々土壁の部分が多く、メインルームの真ん中にも間仕切りのような土壁がありました。壊して普通に捨てると、ただの産廃になります。元々は土なのですから、再利用して使おう、土の他には竹と漆喰がちょっと混ざっている程度。壊した土壁を細かく砕き、ふるいにかけ、もう一度土に戻し、練ってまた壁に仕上げる。尚美さんのSNSで「こんなワークショップをやります!」と告知したところ、本当にたくさんの地域の方が来てくださいました。1週間で延べ40〜50人も。まさに地域の人たちの手で地域の場所をつくるワークショップです。尚美さんが作ったご飯をみんなで食べながら、この場所への夢を語りながらの作業。剪定、草刈り、掃除。どんなことでもいい。誰が来ても何かに関われることがすごく大事。一緒に作業した感覚を持ち帰ってもらえる。そこが共同施工のいいところだと思います。

建物への愛着の物語が、受け継がれていく。それは形が「映える」よりも大切なこと。

その場に元々あったものや、古いものを使い継ぐことで、物を大事にするという意識が芽生えたり、愛着が湧いたりします。土壁を壊して土に戻し、また壁にする。そんな体験はきっと誰かに話したくなるし、それを聞いた人は、自分もやってみたくなるはず。建物を長く使い継いでいくには、そういう物語の種を植えるような作業が大事なのだと思います。これを続けることで、人々の行動も変わっていきます。文化人類学的では、行動が建物を規定していたりしますが、逆に改修ばかりを手がけることで、社会に行動変容が起きるかもしれません。新築を建てるよりも、家を直して使う人が増えると空き家問題という言葉も聞かなくなるのかもしれません。

現代の人は、昔と比べてあまりにも建物としての家のことを知りません。僕は、この状況をなんとかしたいと思っています。昔は大工さんが1年がかりで家を作っていたので、家が建つ様子を外から見る機会がたくさんありました。子供でさえ、大工さんの仕事を見て家の作りを知っていました。近所に家が建ったらお祝い行き、中を見せてもらったりもしていました。床板のこと、床柱のこと、欄間のこと、庭石のこと・・・、家を褒められるのが教養でした。家のことがわかっていないと褒めることもできません。今、家を買うことは、もはや既製品を買う感覚になっているかもしれません。この状況をどう変えてくか考えた時に、今回のような共同施工はすごく意味のある方法ではないかと思っています。空き家をリノベーションするときは、足場を組まないケースが多いので外からもよく見えます。周辺の人も関わりやすい。今回のように左官を手伝ってもらうことで、壁の構造が分かったりします。この体験を通じて自分の家でもできるんじゃないか、やってみよう、そういう人が増えてくれるのが理想です。2024年8月のオープン以降、共同施工に関わってくれたご近所さんも、日々訪れてくれているようです。